Prostituées À Domicile En Guadeloupe : Comprendre La Législation Actuelle

Découvrez La Réalité Des Prostituées À Domicile En Guadeloupe Et Les Aspects Légaux Qui Les Entourent. Informez-vous Sur La Situation Actuelle Et La Législation.

**les Lois Sur La Prostitution En Guadeloupe**

- Historique Des Lois Sur La Prostitution En Guadeloupe

- Les Différences Entre La Législation Et La Réalité

- Les Droits Des Travailleurs Du Sexe Aujourd’hui

- Les Conséquences Sociales De La Criminalisation

- Les Initiatives Locales Pour La Protection Des Travailleurs

- Témoignages Et Expériences Des Acteurs Concernés

Historique Des Lois Sur La Prostitution En Guadeloupe

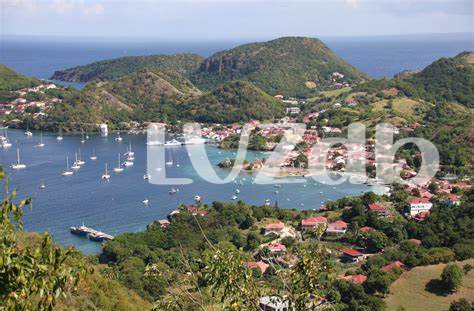

Au fil des siècles, la Guadeloupe a été influencée par diverses idéologies qui ont façonné son approche envers la prostitution. Colonisée par la France au XVIIe siècle, l’archipel a connu une évolution des lois, principalement orientées vers la régulation des mœurs et la moralité publique. À cette époque, la prostitution était largement considérée comme une activité marginale, souvent stigmatisée, mais en même temps tolérée. Les colons ont mis en place certaines règles semblables à une prescription pour gérer les relations entre les travailleurs du sexe et leurs clients, cherchant à éviter les maladies et à préserver l’ordre social.

Dans les années suivantes, les législations ont fluctué en fonction des valeurs dominantes. La première moitié du XXe siècle a vu une montée du puritanisme et du contrôle social, avec une stricte criminalisation de la prostitution. Des lois qui, à l’instar d’un ‘comp’ de médication, cherchaient à réguler l’accès aux services sexuels. Cependant, cette réponse législative s’est souvent heurtée à la réalité des pratiques, où les acteurs du marché continuent d’évoluer en dehors du cadre imposé. Avec l’avènement de mouvements sociaux et l’émergence de voix pour les droits des travailleurs du sexe, la législation a été remise en question au fil du temps, ce qui a mis en lumière l’écart entre le droit écrit et les comportements factuels.

Le tournant crucial est survenu à la fin des années 1980, lorsque des organismes locaux ont commencé à dénoncer les effets néfastes de la criminalisation sur les travailleurs. De plus en plus de voix s’élevaient pour exiger un changement, faisant écho à des initiatives similaires dans d’autres territoires. Pendant ce temps, la population a pris conscience des conséquences sociales, telles que la marginalisation des travailleurs et une stigmatisation accrue, créant ainsi un véritabe ‘pharm party’ des idées sur la manière dont la législation pourrait combler le fossé entre légalisation et criminalisation.

L’histoire des lois sur la prostitution en Guadeloupe témoigne donc d’un parcours complexe, mêlant influences externes, évolutions culturelles et luttes sociales. Alors que de nouvelles voix émergent pour revendiquer des droits et mettre en lumière les réalités des travailleurs, il est essentiel d’examiner comment ces récits façonnent la législation actuelle et future. La relation entre législation et le terrain semble souvent déséquilibrée, semblable à un ‘drive-thru’ qui ne répond pas aux besoins des clients, laissant une multitude de questions en suspens.

| Année | Événement |

|---|---|

| 17e siècle | Colonisation et tolérance initiale à la prostitution. |

| 20e siècle | Criminalisation stricte des activités prostitutionnelles. |

| Années 1980 | Appels au changement et à la reconnaissance des droits des travailleurs. |

Les Différences Entre La Législation Et La Réalité

La législation sur la prostitution en Guadeloupe présente un fossé évident entre la théorie et la pratique. Alors que des lois sont établies pour encadrer cette activité, dans la réalité, beaucoup de personnes, notamment les prostituées domicile guadeloupe, continuent à exercer dans l’ombre. Ce manque de régulation conduit à des situations où elles n’ont pas accès à des ressources essentielles, comme des soins de santé adaptés, malgré les prescriptions qui devraient leur être fournies. Paradoxalement, les lois censées protéger les individus peuvent parfois renforcer leur vulnérabilité.

Il est important d’examiner comment la criminalisation affecte concrètement la vie des travailleurs du sexe. Alors que les lois stipulent certaines protections, les acteurs terrain témoignent de fréquentes interventions policières qui sèment la peur et l’insécurité. Cette dynamique crée une culture où les prostituées se sentent obligées de recourir à des pratiques risquées pour éviter les ennuis. En effet, la législation en vigueur est souvent contournée, amenant ces professionnels à naviguer un système méfiant qui n’a pas été conçu pour les soutenir.

Les témoignages révèlent que, malgré les intentions de la loi, la réalité est marquée par un manque de confiance envers les autorités et la stigmatisation persistante. Beaucoup de travailleurs du sexe se sentent piégés et ne voient pas d’issue. Au lieu de recevoir l’aide nécessaire, ils font face à des situations stressantes et à une précarité constante, exacerbée par une législation qui semble être en décalage avec les besoins réels des prostituées. C’est un cycle qui nécessite une réflexion profonde pour permettre un véritable changement.

Les Droits Des Travailleurs Du Sexe Aujourd’hui

Dans le cadre dynamique de la Guadeloupe, les droits des travailleurs du sexe, notamment ceux qui exercent comme prostituées à domicile, sont souvent méconnus et maltraités. Bien que la législation ait évolué au fil des ans, la réalité sur le terrain montre un décalage frappant. Les travailleuses se retrouvent fréquemment en marge, exposées à des abus, de la stigmatisation et à un manque de protection juridique. Cela a pour effet de créer un environnement où de nombreuses personnes doivent naviguer dans des situations délicates, souvent sans assistance adéquate. Dans ce contexte, il est impératif de questionner l’efficacité des lois en place.

Aditionnellement, les travailleuses du sexe font face à des obstacles considérables lorsqu’il s’agit de faire valoir leurs droits. Le manque d’accès aux services de santé et aux ressources juridiques renforce leur vulnérabilité. Dans certains cas, celles qui se heurtent à des abus de la part de clients ou d’autres acteurs se trouvent sans recours efficace. Les consultations se transforment souvent en une sorte de “Pharm Party”, où l’échange d’informations et de soutien devient nécessaire mais non officiel. Cela souligne l’importance d’une reconnaissance plus large de leurs droits et d’une amélioration des services qui leur sont destinés.

En outre, la criminalisation de certaines activités liées au travail du sexe entraîne des repercutions sociales notoires. Le stigma associé à ce métier les dissuade de se regrouper ou de s’organiser, limitant ainsi leur pouvoir d’action et de défense. Les programmes d’éducation et de sensibilisation doivent s’attacher à changer la perception publique de ces travailleurs. Seule une prise de conscience collective permettra de créer un environnement plus sûr et d’encourager les initiatives de protection des droits des travailleurs.

Les Conséquences Sociales De La Criminalisation

La criminalisation de la prostitution en Guadeloupe engendre des répercussions importantes sur le tissu social, affectant non seulement les travailleuses du sexe, mais également l’ensemble de la communauté. Les prostituées qui exercent à domicile se retrouvent souvent isolées et vulnérables, craignant de faire appel aux services de santé ou aux forces de l’ordre à cause de la stigmatisation et de la peur de poursuites. Ce climat de méfiance les pousse à chercher des options moins sûres, souvent liées à des substances contrôlées, augmentant ainsi le risque d’abus et de dépendance. En conséquence, la criminalisation transforme une profession légale dans d’autres contextes en une activité clandestine, négligeant les besoins de santé publique des individus concernés.

De plus, la société dans son ensemble souffre des effets cumulés de cette criminalisation. Les préjugés entourant les travailleuses du sexe alimentent des notions erronées et renforcent le cycle de la violence et de l’exploitation. Les récits de femmes qui, au lieu de recevoir de l’aide, sont jugées ou rejetées par leurs pairs, témoignent d’un besoin urgent de réformer les lois. Les initiatives de sensibilisation et de solidarité, bien que présentes, peinent à se faire entendre dans un environnement où la peur prédomine. Il devient alors évident que la lutte pour les droits des prostituées ne passe pas seulement par des changements législatifs, mais par un changement de mentalité au sein de la population, permettant à ces femmes de vivre avec dignité et sécurité.

Les Initiatives Locales Pour La Protection Des Travailleurs

Dans le contexte guadeloupéen, des initiatives prometteuses se développent pour mieux protéger les travailleurs du sexe, notamment les prostituées à domicile. L’un des programmes notables est un réseau d’organisations communautaires qui fournissent des services de santé et de soutien psychologique. Ces équipes travaillent chaque jour pour atteindre les individus dans des lieux où ils se sentent en sécurité. Les interventions visent à fournir des solutions concrètes sur des sujets tels que la prévention des infections sexuellement transmissibles et l’accès aux soins médicaux. Ces efforts répondent à une réalité souvent négligée par les politiques publiques.

Parallèlement, des ateliers de sensibilisation sont organisés afin d’éduquer les travailleurs sur leurs droits et les protections disponibles. Des professionnels du droit et de la santé y participent, partageant des informations cruciales sur la manière de se défendre efficacement contre l’exploitation ou les abus. Un témoin de ces ateliers souligne l’importance de poser des questions et de créer un espace où les préoccupations peuvent être exprimées sans crainte de jugement.

En outre, une plateforme numérique a été mise en place pour fournir des ressources et des conseils en temps réel. Cela permet aux travailleurs de signaler des problèmes en toute sécurité tout en recevant des conseils, notamment sur les médicaments disponibles dans les pharmacies locales. Une telle accessibilité est essentielle, surtout dans un environnement où les stigmates et la discrimination persistent.

Enfin, ces efforts locaux ouvrent la voie à une meilleure acceptation et à une inclusion des travailleurs du sexe dans la société. Les discussions publiques et les initiatives collaboratives commencent à abattre les barrières. Cela démontre une prise de conscience croissante et un désir d’améliorer le quotidien des individus impliqués.

| Initiative | Description |

|---|---|

| Réseau communautaire | Services de santé et soutien psychologique pour travailleurs du sexe |

| Ateliers de sensibilisation | Éducation sur les droits et protections disponibles |

| Plateforme numérique | Accès à des ressources et conseils en temps réel |

| Discussions publiques | Promotion de l’acceptation et inclusion sociale |

Témoignages Et Expériences Des Acteurs Concernés

Dans l’univers complexe de la prostitution en Guadeloupe, les récits des travailleurs du sexe dévoilent une réalité souvent méconnue. Amélie, une travailleuse du sexe, partage son expérience : “Il y a un fossé énorme entre ce que la lois dit et ce qui se passe sur le terrain. J’ai été confrontée à des discriminations constantes. Beaucoup pensent que nous sommes des ‘junkies’ ou que nous choisissons cette vie par désespoir, alors que pour moi, c’est avant tout une source de revenu.” Cette voix met en lumière les préjugés qui entourent l’activité, allant au-delà des simples stéréotypes.

D’autres acteurs, comme Michel, un ancien travailleur du sexe, témoignent des conséquences des lois actuelles. “Le système me poussait à travailler dans des conditions précaires. J’avais peur d’approcher les autorités, car je savais que, techniquement, j’étais illégal,” raconte-t-il. Cette peur est exacerbée par l’absence de protections adéquates, laissant ces individus vulnérables à des abus tant économiques que physiques. Les témoignages révèlent que la criminalisation incite souvent à des pratiques plus risquées, rendant le milieu encore plus dangereux.

Parallèlement, des initiatives locales commenccent à émerger pour soutenir ces travailleurs. Les groupes communautaires organisent des sorties d’information, offrant un espace sécurisant pour aborder les défis rencontrés. Anna, une militante, souligne l’importance d’inclure les voix des travailleurs dans les discussions autour des réformes : “C’est essentiel que nous soyons entendus. Nous savons ce dont nous avons besoin. Stat, il faut des politiques qui nous protègent plutôt que de nous stigmatiser.” Ces échanges entre acteurs concernés témoignent d’une résistance face à un système souvent injuste.