Témoignages De Prostituées Au Puy-en-velay : Luttes Et Engagements Des Femmes

Découvrez Les Témoignages Poignants De Prostituées Au Puy-en-velay, Révélant Leurs Luttes Et Engagements Dans Ce Métier Souvent Méconnu.

**les Luttes Des Travailleuses Du Sexe** Témoignages De Femmes Engagées Dans Ce Métier.

- L’histoire Méconnue Des Travailleuses Du Sexe En France

- Les Luttes Actuelles Pour La Régularisation Et Les Droits

- Témoignages Puissants : La Voix Des Femmes Engagées

- Les Stéréotypes Et Préjugés : Déconstruction Nécessaire

- Les Réseaux De Soutien Et Solidarité Entre Travailleuses

- L’impact De La Pandémie Sur La Profession Et Les Luttes

L’histoire Méconnue Des Travailleuses Du Sexe En France

L’histoire des travailleuses du sexe en France est riche et complexe, souvent méconnue du grand public. Depuis les temps anciens, ces femmes ont joué un rôle significatif dans la société, que ce soit à travers des pratiques de débauche encadrées ou des formes plus clandestines d’activité sexuelle. Au XIXe siècle, la “prostitution” est devenue une activité visible dans les rues de Paris, structurée par des règlements qui offraient tant des protections que des stigmatisations. L’histoire a souvent été écrite par des hommes, déformant ainsi la réalité vécue par ces femmes, qui ont dû naviguer entre survie économique et réputation sociale.

Dans le cadre du contexte social et politique, les luttes pour la légitimation et la reconnaissance des droits des travailleuses du sexe ont toujours été présentes. La création de lois, souvent influencées par des idéologies morales, a occasionné des inégalités et discriminations. Des mouvements féministes se sont opposés à toutes formes d’exploitation, mais ont également mal interprété le choix de nombreuses femmes de choisir ce métier comme une forme d’autonomie. Cela a créé un débat intense sur la nature même de la “prostitution”, souvent perçue comme incompatible avec l’émancipation féminine.

Les témoignages d’anciennes travailleuses du sexe témoignent d’une vie marquée par des expériences variées, allant des moments de liberté à des situations périlleuses. Dans les années 1980, alors que la France se battait contre le Sida, ces femmes ont également été à l’avant-garde de la lutte pour des droits en matière de santé. Plusieurs ont réussi à organiser des associations pour soutenir et défendre les droits des autres, créant ainsi un réseau de solidarité qui perdure aujourd’hui.

Cette lutte pour la reconnaissance des travailleuses du sexe met en lumière une réalité sociale problématique, où les stéréotypes sont omniprésents. Le regard porté sur ce métier doit évoluer, tout comme la société elle-même. L’existence de ces femmes et leurs choix méritent à la fois respect et compréhension, dans un monde où le dialogue est essentiel. Une analyse approfondie de leur réalité permettrait une meilleure appréhension de leurs luttes et de leurs espoirs.

| Époque | Événements Clés |

|---|---|

| XIXe siècle | Réglementation de la prostitution à Paris |

| Années 1980 | Émergence de la lutte contre le Sida et la défense des droits |

| Présent | Création de réseaux de solidarité entre travailleuses |

Les Luttes Actuelles Pour La Régularisation Et Les Droits

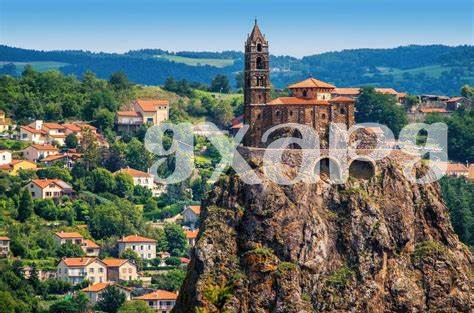

Les travailleuses du sexe en France luttent activement pour une meilleure reconnaissance de leurs droits et une régularisation de leur statut. Malgré les avancées, la stigmatisation persiste, rendant leur situation précaire. Dans ce contexte, la demande de protection juridique et de conditions de travail équitables devient cruciale. Beaucoup d’entre elles, telles que les prostituées au Puy en Velay, témoignent des abus auxquels elles sont confrontées. Elles se battent pour des lois qui respectent leur choix de vie, tout en exigeant des protections contre la violence et l’exploitation.

La solidarité entre les travailleuses est essentielle pour faire entendre leurs voix. Des réseaux de soutien sont en émergence, où les femmes échangent des expériences et s’organisent pour revendiquer leurs droits. Ces initiatives incluent des actions collectives et des campagnes de sensibilisation. À travers ces alliances, elles espèrent faire tomber les préjugés, démontrant que leur métier mérite respect et dignité. Des groupes militent pour que leur travail ne soit plus considéré comme un délit, mais comme une profession à part entière, avec des droits liés à la santé et à la sécurité.

La lutte pour la régularisation passe également par l’éducation et l’information. Il est indispensable de briser le silence et de former une opinion publique plus favorable afin de reconnaître les lutteuses. En apportant un éclairage sur leur réalité, ces femmes espèrent créer un changement durable, en transformant les narratives entourant leur profession. La voix des prostituées et des travailleuses du sexe doit se faire entendre, non seulement pour leurs droits, mais pour celles qui les suivront.

Témoignages Puissants : La Voix Des Femmes Engagées

Les voix des travailleuses du sexe sont souvent étouffées par les préjugés et les idées reçues. Dans une société qui les marginalise, certaines femmes, comme celles se définissant comme prostituées au Puy en Velay, partagent des récits puissants sur leur expérience. Par exemple, Léa, une ancienne étudiante en sociologie, raconte comment elle a choisi ce métier pour échapper aux dettes estudiantines. Elle évoque la stigmatisation qu’elle endure, mais précise que cela ne définit pas sa valeur. Au contraire, son engagement à sensibiliser le public sur les réalités de la profession est admirable. “Je veux que les gens comprennent que nous sommes des femmes comme les autres, avec des rêves et des aspirations”, déclare-t-elle.

D’autres femmes témoignent de leurs luttes quotidiennes. Sarah, une travailleuse du sexe qui organise des réunions locales, explique comment la solidarité entre collègues est cruciale. “Sans les autres, je me sens seule dans ce combat. Ces rencontres sont notre ‘Pharm Party’, un mélange de soutien et de partage d’informations”, partage-t-elle. Ces échanges permettent non seulement de discuter des défis rencontrés dans la profession, mais aussi d’élaborer des stratégies pour affronter les autorités, souvent perçues comme une menace. Elles se révèlent ainsi être des actrices importantes de leur propre histoire, défiant les stéréotypes et cultivant une communauté.

Il est essentiel de donner de la visibilité à ces récits. La réalité que ces femmes vivent se heurte à l’image souvent véhiculée dans les médias, qui tend à les présenter comme de simples objets. En racontant leurs histoires, elles s’attaquent à un système qui les marginalise et démontrent que leur engagement va au-delà de la simple survie. Leurs voix, pleines de courage et de détermination, rappellent à la société que chaque femme mérite d’être entendue et respectée, indépendamment de son choix de carrière.

Les Stéréotypes Et Préjugés : Déconstruction Nécessaire

Dans la société actuelle, les travailleuses du sexe font face à des stéréotypes et préjugés ancrés depuis longtemps. Souvent perçues comme des victimes ou des personnes immorales, ces femmes sont fréquemment réduites à des clichés qui masquent leur diversité et leurs expériences uniques. À Puy-en-Velay, par exemple, certaines prostituées cherchent à se réapproprier leur image en partageant leurs récits de vie. Cela leur permet de contrer les narrations erronées qui les relèguent à des rôles stéréotypés, tout en affirmant leur agency dans un milieu souvent stigmatisant.

La déconstruction de ces préjugés nécessite une approche nuancée. Plutôt que de se concentrer uniquement sur des généralisations négatives, il est essentiel de reconnaître la pluralité des expériences vécues. Les travailleuses du sexe peuvent également être des mères, des étudiantes, ou des professionnelles ayant choisi ce métier pour diverses raisons, incluant la recherche de libertés économiques. En conversant avec ces femmes, le public est souvent surpris d’apprendre qu’elles possèdent des compétences variées, parfois même liées à la santé, ce qui remet en question l’idée préconçue de leur position sociale.

De plus, l’environnement médiatique contribue à renforcer des perceptions négatives, en mettant en avant des histoires sensationnelles au détriment de la réalité. Les représentations stéréotypées des travailleuses du sexe peuvent entraîner une désensibilisation et privent ces femmes du respect qu’elles méritent. Il est donc primordial de créer un dialogue inclusif permettant aux travailleuses du sexe de se rendre visibles au-delà de l’image d’une vie aisée ou d’une victime à sauver.

Enfin, à travers des initiatives de sensibilisation et de soutien communautaire, il devient possible de remodeler l’opinion publique. Les groupes de solidarité qui se forment entre travailleuses du sexe non seulement offrent un soutien mutuel, mais aussi cultivent une résistance face aux injustices. En partageant leurs histoires et en mettant en lumière leurs luttes, elles aident à éradiquer ces stéréotypes et préjugés, favorisant ainsi une compréhension meilleure de leur monde complexe et nuancé.

Les Réseaux De Soutien Et Solidarité Entre Travailleuses

La lutte pour les droits des travailleuses du sexe en France trouve une force significative dans les réseaux de soutien et de solidarité qui se sont développés au fil des ans. Ces mouvements se concentrent sur l’autonomisation des femmes dans ce métier, souvent marqué par l’isolement et la stigmatisation. Par exemple, à Puy-en-Velay, les prostituées s’organisent pour partager leurs expériences et leurs ressources médicales, souvent dans des contextes où l’accès aux soins de santé est limité. Ces initiatives favorisent non seulement un esprit de camaraderie, mais offrent également une plateforme pour discuter de sujets sensibles tels que la sécurité, la santé mentale et l’accès à des traitements comme les “happy pills”. Le partage de bonnes pratiques et d’informations sur les médecins bienveillants, ou le refus de ceux répertoriés comme “Candyman”, est crucial pour la communauté.

Ces réseaux jouent un rôle essentiel dans la protection des droits des travailleuses. Ils contribuent à sensibiliser le public aux enjeux rencontrés et à contester les stéréotypes qui persistent. En outre, ils organisent des événements où des travailleuses partagent des témoignages touchants, renforçant ainsi la solidarité. Lors de ces rencontres, il est courant de voir des femmes évoquer la pression que leur impose l’environnement, notamment en matière d’accès aux substances contrôlées et de la gestion des “narcs” qui continuent de stigmatiser leur métier. Grâce à ces efforts, elles combattent l’isolement et s’engagent à construire une communauté où chaque voix compte et aide à briser les chaînes du silence.

| Aspect | Description |

|---|---|

| Soutien Psychologique | Groupes d’écoute et de partage d’expériences. |

| Accessibilité Médicale | Facilitation d’accès aux soins et échanges d’informations sur les médecins. |

| Engagement Communautaire | Evénements pour sensibiliser le public et partager des témoignages. |

L’impact De La Pandémie Sur La Profession Et Les Luttes

La pandémie de COVID-19 a littéralement bouleversé le monde des travailleuses du sexe en France. Avec le confinement et les restrictions imposées, ces femmes, souvent déjà vulnérables, se sont retrouvées dans une situation encore plus précaire. Les difficultés économiques accentuées ont poussé de nombreuses professionnelles à chercher des moyens alternatifs de subsistance, mais le manque de soutien institutionnel a souvent rendu leur situation désespérée. Certaines ont entrepris des initiatives pour se regrouper et s’entraider, conscientes du fait qu’uniquement ensemble, elles peuvent faire face à ce nouveau défi.

Les luttes pour la reconnaissance et la régularisation se sont intensifiées durant cette période. Les travailleuses du sexe ont commencé à exiger des droits plus clairs et des protections face à une société qui les marginalise. Ce désir de faire entendre leur voix a suscité la création de collectifs et de plateformes en ligne. Grâce à ces mouvements, ces femmes commencent à partager leurs témoignages et à se battre pour leurs droits, afin de se défendre contre la stigmatisation et le mépris qui les entourent. Certaines ont même illustré leurs luttes par des actions symboliques, demandant un accès équitable aux ressources de santé et à la sécurité sociale.

Dans le cadre de cette crise, les stéréotypes ont également été remis en question. En effet, la vision traditionnelle des travailleuses du sexe comme étant uniquement des “périphériques” de la société a été mise à mal. La pandémie a démontré que ces femmes sont essentielles et font face à des défis similaires à ceux d’autres catégories professionnelles. Ce changement de perspective est crucial pour favoriser l’empathie et comprendre leurs réalités, souvent insoupçonnées.

Enfin, le besoin de réseaux de soutien s’est accentué pendant cette période. Les travailleuses ont recours à des groupes communautaires pour échanger des informations sur la sécurité, partager des ressources médicales, et même obetnir des médicaments essentiels, souvent difficilement accessibles. Ces connexions entre elles sont devenues une bouée de sauvetage, prouvant que la solidarité est une force inestimable, particulièrement dans des moments de crises tel que celui-ci.